インバーター発電機とAVR発電機の違い|イベント・照明は“適材適所”で選ぶ 教えて発電くん!

- 教えて発電くん

- 知識

更新日:2025-10-30(日本時間)

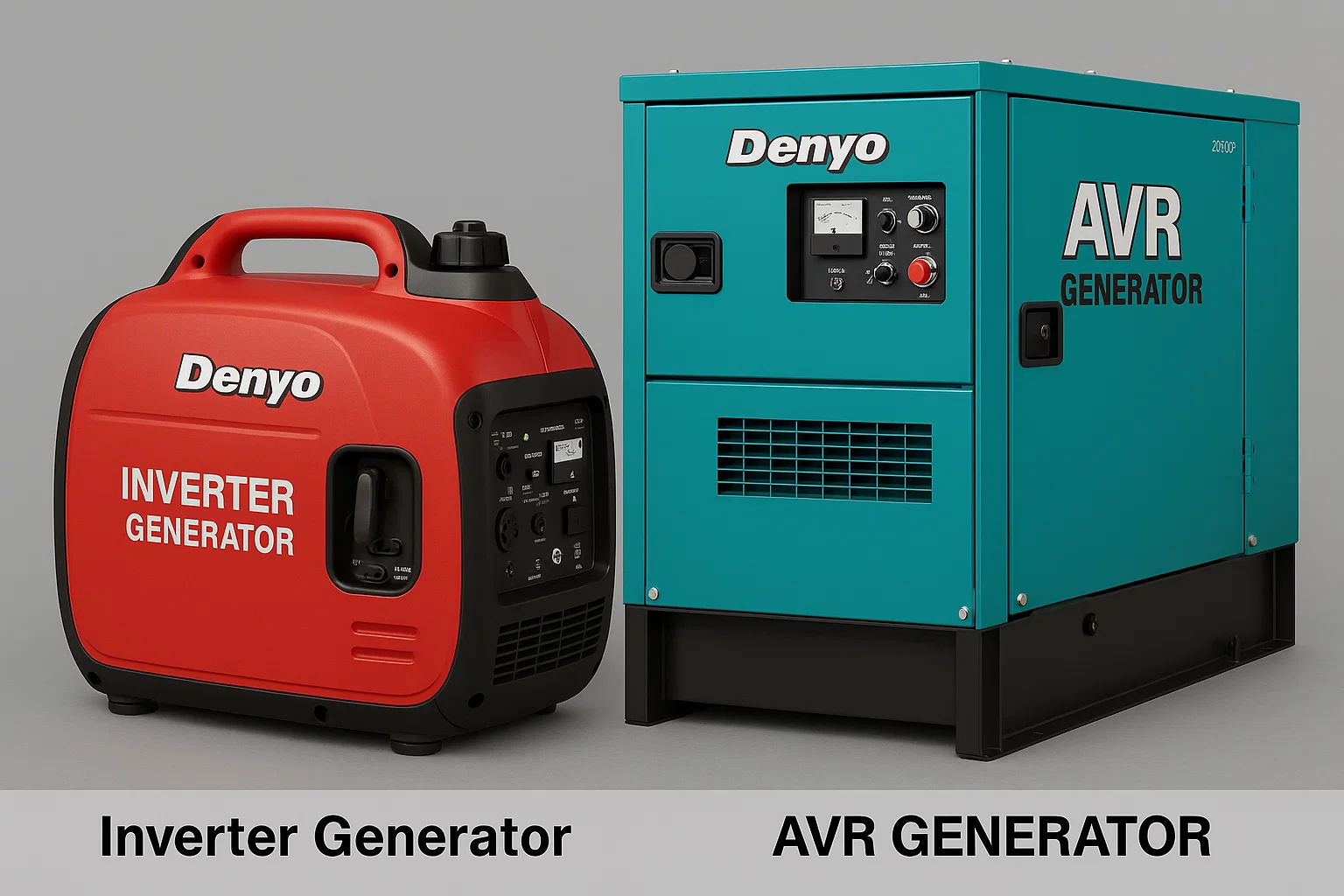

インバーター発電機とAVR発電機の違い|イベント・照明は“適材適所”で選ぶ 教えて発電くん!

「インバーター=正義?」「AVR=古い?」——いいえ、現場では負荷の性質・規模・配電設計でベストは変わります。誤解を避け、トラブルを未然に防ぐための実務ガイドです。

まず結論=どちらが“優秀”ではなく“相性”

- 波形品質が効く機器(LED・音響・映像・ICT) → インバーターが有利。

- 大容量・抵抗/誘導負荷(投光器・ヒーター・工具・一部モーター) → AVRがコスパと運用のしやすさで有利。

- 現場は電源品質 × 余裕容量 × 配電(ケーブル/回路分け)の三点設計で決まる。迷ったら 負荷計算ツール をどうぞ。

インバーター式とAVR式の“違い”と“得意分野”

| 項目 | インバーター | AVR(自動電圧調整) |

| 波形・周波数 | 低THD/安定周波数。精密機器・オーディオに好相性。※THD=全高調波歪(率)。値が小さいほど波形がきれい。 | エンジン直結のため負荷変動影響を受けやすいが、実務上は適切な余裕容量と配電で安定運用可。 |

| 容量スケール | 小~中容量が中心。並列は同機種で柔軟。 | 中~大容量が得意。配電盤/分岐で大規模現場を構成しやすい。 |

| 突入・短時間過負荷 | 定格付近の瞬間ピークに弱い機種あり(保護動作に注意)。 | 投光器・モーター起動に強い個体が多く、保護協調が取りやすい。 |

| 静音・燃費 | 部分負荷で静か・省燃費(エコスロットル)。 | 定速運転が基本。騒音/燃費は機種設計と負荷率管理で最適化。 |

| コスト・運用 | kVA単価は高め。品質優先の小規模電源に好適。 | kVA単価が有利。配電拡張・冗長化がしやすく大規模イベント向き。 |

※THDや過渡応答は機種差があります。詳細はメーカー資料をご確認ください。

AVRの“強み”を正しく理解する

- 大容量を低コストで一括供給:主電源として基幹回路を組みやすい。

- 投光器・ヒーター・モーター負荷に強い:起動電流や短時間過負荷に余裕。

- 保護協調が取りやすい:十分な故障電流が得られ、下位ブレーカ選定がしやすい。

- 配電の自由度:分岐・フェーズバランスで現場をロス少なく設計。

- サービス性・可用性:レンタル在庫が厚く、代替/冗長化が容易。

インバーター側の“注意点”

- 突入電流で保護動作する場合あり(LED電源・SMPS((スイッチング方式電源))・コンプレッサ等)。定格の1.3~2.0倍の余裕を。

- 並列は同機種縛りが多い。増強計画は事前確認。

- 高温・高地では出力デレーティングが必要になることがある。

- 「低THD」は負荷条件次第。ディマーや一部電源では思わぬノイズが出ることも。※THD=全高調波歪(率)。値が小さいほど波形がきれい。

用途別ベストプラクティス

小~中規模のLED・音響・映像ブース → インバーター+照明/音響の回路分離。ケーブルは短く太く。

客席LED多数+バックヤード電源 → AVR基幹+インバーターで高感度機材を分電(ハイブリッド構成)。

投光器・ヒーター・工具中心の現場 → AVRが基本。LED/音響は別回路or別電源でトラブルを回避。

容量設計と配電の要点

- 容量余裕:定格合計の1.3~2.0倍(突入・同時起動を考慮)。

- 電圧降下:配線は3%以内を目安。長距離は太線に変更。ケーブル選定ツール/根拠:岩崎電気「配線設計-導体サイズの選定(内線規程の許容値)」

- 回路分離:LED/音響系は他負荷と分ける。アイソレーショントランスやコンディショナの併用も有効。

例)客席LED×12・PA・ミキサー

- LED:60W×12=720W(PF=0.9想定)

- PA/小機材:600W(瞬間ピークあり)

- 合計約1.32kW → 1.3~2.0倍で1.7~2.6kW

- 解:インバーター2.5~3.0kVA+照明/音響の分回路が安定

発電くんの現場レポート(かんたん版+原因確定)

結論:フリッカーの主因は支線の電圧降下と同一回路の混在負荷による瞬時ドロップ。

対策は回路分離+線径アップ+順次点灯で解決しました。

症状:ディマー操作や他機器起動のタイミングで、LEDが時々チラつく/瞬断復帰。

現場条件(100V・単相)

- 電源:AVR 20kVA(容量は十分)

- 配線:客席まで50m・2SQ(銅)

- 負荷:客席LED 60W×12台=約720W(PF≈0.9 → 約8A)+バックヤード小負荷が同一回路に混在

確認結果(現場計測)

- 発電機出力側:無負荷~定常で100~101V付近、安定。

- 客席末端(50m先):定常93~95V(約5~7%降下)。

- 他負荷起動時:末端電圧が一時90V前後までドロップ(クランプ電流12A前後)。

- コネクタ点検:1箇所で軽度の発熱/接触抵抗増を確認 → 締め直しで改善。

※数値は実測例。温度・接触抵抗・同時起動で変動します。

| 配線条件 | 定常8A時の降下 | 一時12A時の降下 |

|---|---|---|

| 2SQ × 50m | 約6.9V(6.9%) | 約10.3V(10.3%) |

| 目安:配線電圧降下は3%以内が望ましい( 内線規程の許容値の解説) | 超過(要対策) | 大きく超過(確実に対策) |

原因(最終見解)

- 2SQ・50mによる支線の電圧降下が定常で5~7%発生。

- 同一回路の混在負荷(バックヤード機器など)の突入で、末端が一時90V以下まで低下。

- 一部接触抵抗増が重なり、LEDドライバの最低入力電圧を跨いだためフリッカー/瞬断を誘発。

実施した対策(3点)

- 回路分離:AVR 20kVAは投光/動力の基幹に固定。LED/音響はインバーター5.5kVAへ分電。

- 線径アップ:客席幹線を2SQ → 5.5SQへ(必要区間)。

- 順次点灯+接点整備:フェードIN起動/コネクタ締め直し。

結果

- LEDのフリッカー解消、再点灯現象も消失。

- 音響のハム低減、全体の余裕度アップ。

- 本番まで安定稼働を確認。

Q. 20kVAに対して720Wなら、分岐する必要はなかったのでは?

A. 問題は発電機の“総容量”ではなく、支線の電圧と回路の混在です。

細線・長距離・混在負荷が重なると末端電圧が瞬間的に下がり、LEDドライバの最低入力を跨いで不安定になります。

回路分離+線径アップは、条件変動に強い再現性の高い解です。

FAQ

AVRでもLEDは安定しますか?

安定します。容量余裕・短く太いケーブル・高品質ドライバ・回路分離など設計面を整えるのがポイント。 高感度機器は分電が有効です。

音響と照明を同じ発電機で使って良い?

原則分離推奨。同一電源でも回路分けし、必要に応じてアイソレーショントランス等でノイズ対策を。

並列で容量を増やすなら?

インバーターは同機種並列が扱いやすい。AVRの同期並列は設計条件の事前確認が必須です。

用語解説:LEDドライバとは?

LEDに最適な電流を供給する専用電源・制御回路。電流制御、入力変動の吸収、調光、各種保護機能を担います。

- 定電流(CC):例 700mA固定。高出力LEDモジュール向け。

- 定電圧(CV):例 24V固定。LEDテープなど向け。

- 注意:起動時は突入電流が大きく、細線や長距離・混在回路では一時的な電圧低下→フリッカーの原因に。

発電機運用では容量余裕×回路分離×線径アップ×順次点灯が安定化の近道。ドライバ仕様(最低入力電圧・突入電流・PF)も確認を。

機種選定・在庫お問い合わせ

イベント規模・機材リスト・ケーブル条件を共有いただければ、最適な単機/並列/ハイブリッド構成をご提案します。

安全・法令面

- 屋外イベントは感電防止・漏電保護・接地・排気/騒音の近隣配慮が必須。

- 携帯発電機は電気用品安全法の「特定電気用品」に区分されています。適用範囲の詳細(品目の定義・条件)は施行令 別表第一をご確認ください。

参考:経産省「特定電気用品(一覧)|携帯発電機」/各機種の本体表示・取扱説明書のPSE表示も要確認。

⚠️ 法令・通達は改正される場合があります。最新情報は必ず所轄官庁の公表資料をご確認ください。

\ 発電機.jpからのおしらせ/

発電機レンタル・購入は 発電機.jp におまかせ!

国内トップクラス 2,800台超 の保有から、

現場にピッタリの機種をスピード手配します。

便利な無料ツールもご用意しています。お気軽にご利用ください!

📩 WEBからのご相談・お見積りはこちら

「どの発電機を選べばよいか分からない」「ケーブルも一緒に手配したい」など、

専任スタッフが用途にあわせてご提案いたします。

※お急ぎの場合も、まずはフォームからご連絡ください。担当者より折り返しご案内いたします。